【授業紹介】初等教科教育法(家庭)

「初等教科教育法(家庭)」は、4年生の幼小履修モデルの科目です。小学校における家庭科は第5・6学年のみに設置されている科目ですが、中学・高校への学びの一貫性の点から考えると、家庭科学習のスタートとして極めて需要な位置にあります。

学生が抱く家庭科へのイメージや思い出には主として「調理と裁縫」が上げられますが、小学校の家庭科で学ぶ「ご飯とみそ汁をつくることができる」「買い物をすることができる」「ボタンを付けることができる」「掃除をすることができる」などの日常的行為が、たんに自らの生活の自立のためだけではなく、身近な家族や他者の生活を助け、時に協働して課題を解決する力になる可能性があることに学生たちはしだいに気づいていきます。

写真で紹介されている模擬授業の合間に、家族や家庭の本質や我が国の社会的課題(貧困、欠食、ジェンダー、家事労働、ワークライフバランス、ヤングケアラーなど)について改めて考えを深めます。そして、これらを踏まえ、家庭科教育を通してこれからの子どもたちに求められる力を育むことができるよう授業は展開していきます。

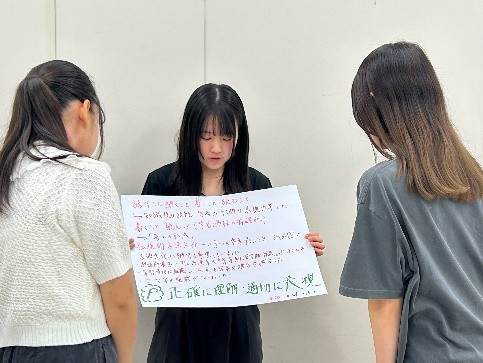

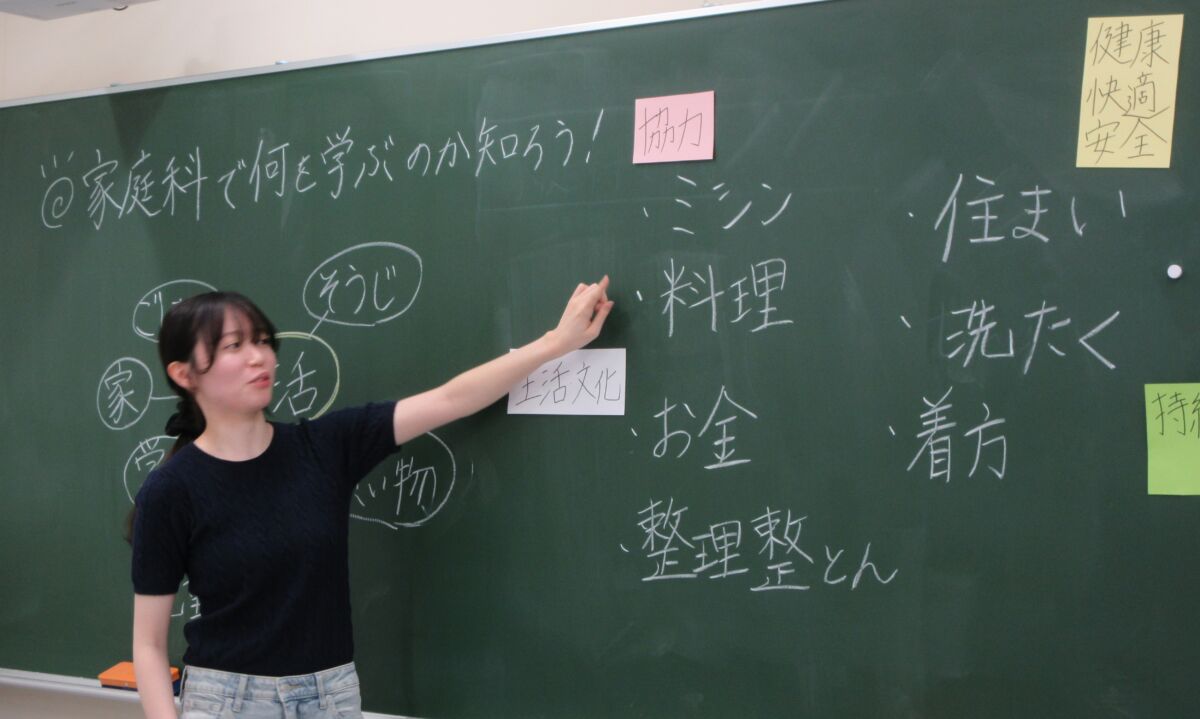

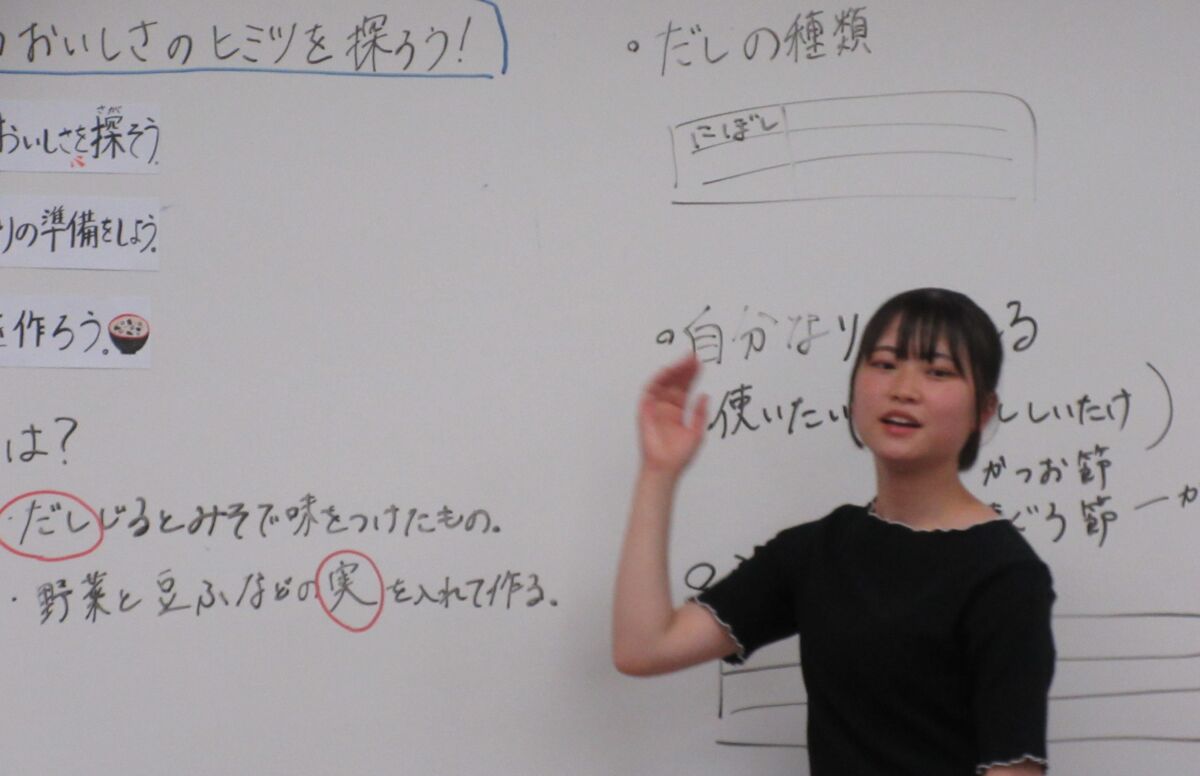

写真には、模擬授業における教師役の学生の様子が映っていますが、ここに至るまでに、①授業構想(スピーチ) ②指導案作成 ③ミニ模擬授業/「指導案ルーブリック評価」に基づく批評・修正(ペアワーク、グループワーク) ④模擬授業教師役の選出 ⑤模擬授業実施/「模擬授業ルーブリック評価」に基づく批評・検討会 と段階を踏みます。そのつど他者と意見を交換し、時に他者に助言し、他者の批評を受けながらよりよい授業へと改善していくアクティブラーニングです。

課題は、A「5年生:ガイダンス―家庭科を探検しよう」「6年生:和食―だしって何だろう」の指導案作成、B:実習教具を用いる際の児童の心理や身体的負荷を分析した結果をもとに構想する「教具としての裁ちばさみの使い方」「教具としての包丁の使い方」の指導細案作成、C:巨大地震を想定し、調理実習中に大地震が生じた際の実習室における児童の生命の安全に配慮した避難誘導行動についての指導細案作成と、A~Cの模擬授業と批評・検討会。

その他の課題として、D:「実習生として見てきた教育実習校の家庭科教育の実態と課題」、 E:「カリキュラムマネジメントとしての授業構想―SDGsと家庭科」などについてスピーチやワークを通して学びあいました。

学生たちのこの授業の感想には、「家庭科教育における教師の果たすべき役割を多角的、包括的にとらえることができた」「授業者の視点に立ち、様々な世界や個人の問題を理解しつつ授業を考えることができた」「多様な児童の生活実態に即し、配慮しながら授業を行うことの重要性に気づいた」「現代の家庭や社会の課題を次世代に再生産させないために、日本の現状を知り課題に気づき未来を変えていく主体としての力を育むことが授業で必要であると考えた」「児童の生活をより豊かにする授業をしたい」など、教師としての自らに課したまなざしを垣間見ることができます。