【授業紹介】初等教科教育法(理科)

この授業は小学校教員免許の取得を目指す学生が履修している科目です。理科の授業は予想を立てたり、観察や実験をしたり、結果から分かったことを考察したりする、「問題解決的な学習過程」に沿って展開されます。この授業では、模擬授業の実践を通して、「問題解決的な学習過程」の特徴や授業づくりのポイントを学びました。

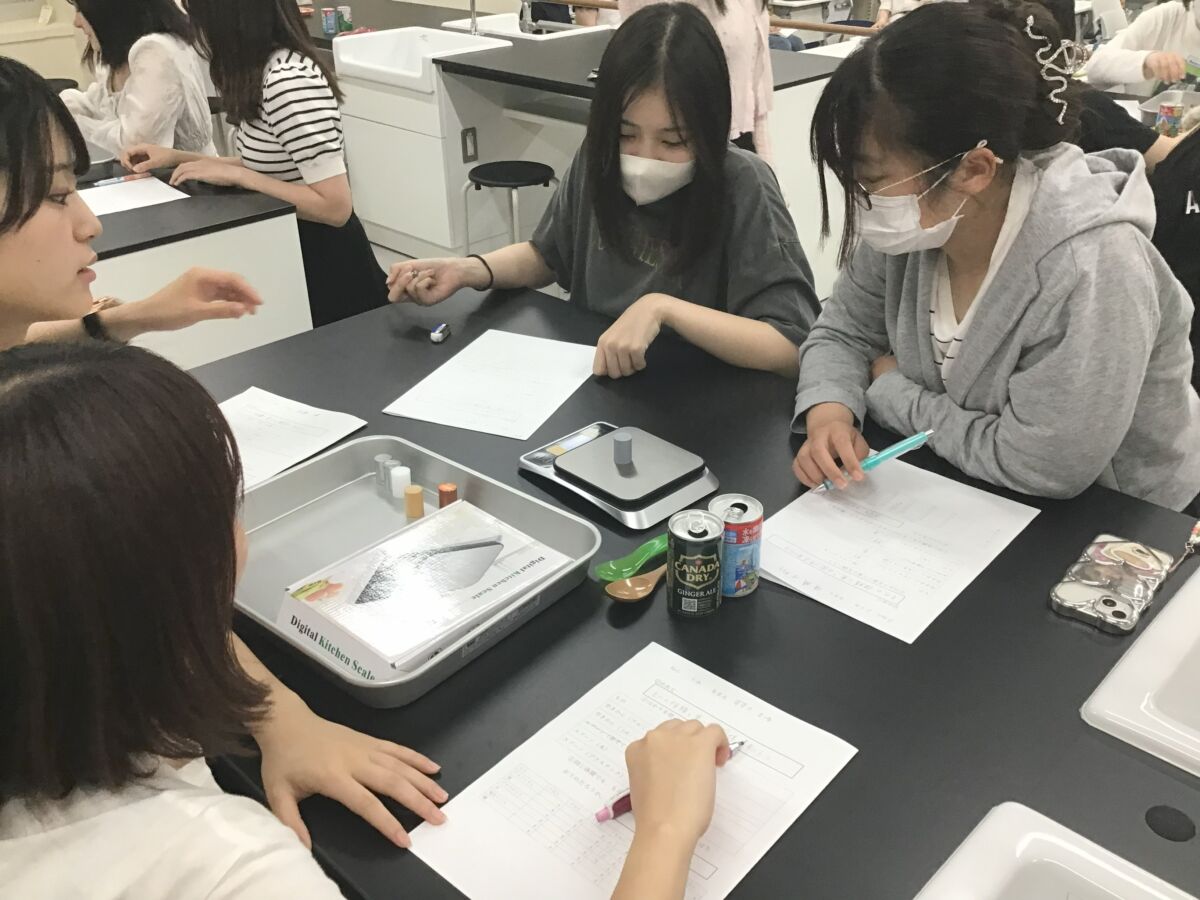

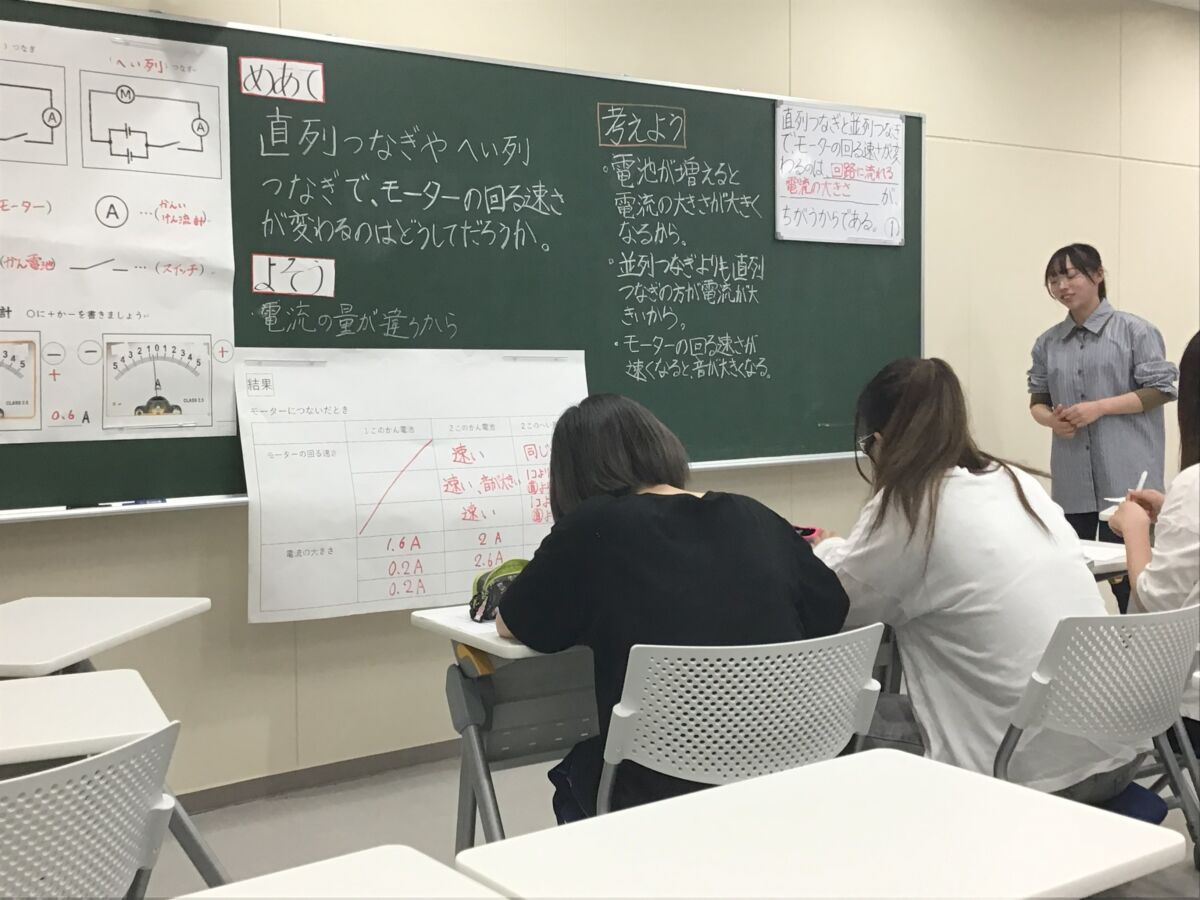

授業は今年度開設した「保育・教育実習支援ラボ」の「模擬授業室」で行いました。模擬授業室には小学校の教室に設置されている上下可動式の黒板をはじめ、電子黒板、デジタル教科書、学習者用タブレット等が整備されています。また、理科の実験台や教材・教具も整備され、実際の小学校の理科室と同じような環境で模擬授業を行うことができました。

模擬授業は6回行いました。

第1回 3年生「物と重さ」 第2回 6年生「てこの規則性」

第3回 4年生「電流の働き」 第4回 5年生「振り子の運動」

第5回 3年生「磁石の性質」 第6回 6年生「電気の利用(プログラミング)」

物は体積が同じでも重さが違うことを調べる。

実験条件を制御して実験用てこがつり合うきまりを見付ける。

モーターを回転させて、直列つなぎ、並列つなぎの特徴や違いをを調べる。

実験条件を制御して、振り子の運動の規則性を調べる。

磁石に引き付けられる物と引き付けられない物を調べる。

プログラミングによって「明るさセンサー」の働きを制御する。

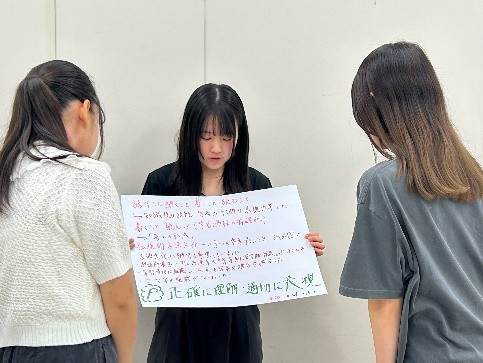

模擬授業をおこなうためには、事前に班のメンバーが集まって授業の展開を検討したり、教材の準備をしたりしました。また、授業後には、授業の成果やよかった点、問題点や改善点などについて話し合いました。教師役として授業に取り組んだり、子ども役として授業を受けたりすることで、たくさんのことを学ぶことができました。

毎週水曜日の午後、模擬授業室を解放し、準備が進められるようにしました。

授業の成果やよかった点、反省点や改善点などを話し合いました。

この授業では、模擬授業の他に学習指導案の書き方を学びました。また、観察や実験の具体的な指導法についても学びました。今年度は顕微鏡操作とロボットを活用したプログラミングの指導法に取り組みました。

花粉や水中の微生物を観察し、子どもに指導する際の留意点を確認しました。

タブレットを使ってプログラミングを行い、mbotを操作する演習に取り組みました。

理科の授業で子どもたちは、観察や実験を通して学びを深めて行きます。

この授業で学んだことを、次年度の小学校教育実習に活かしていきます。